- 作者: 小林重雄

- 出版社/メーカー: 同朋舎出版

- 発売日: 1989/11

- メディア: 単行本

- クリック: 9回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

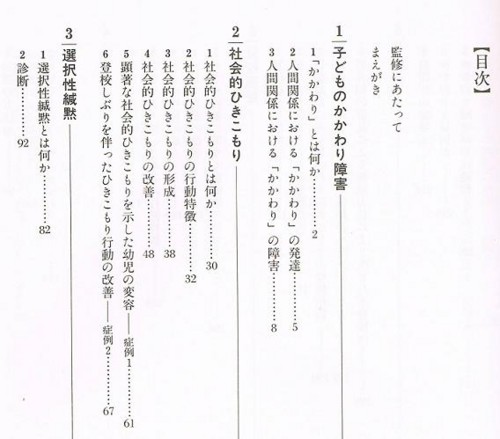

第二章に「社会的ひきこもり」という題がつけられている。*1

80年代半ばには、単語としての「ひきこもり」に論文での使用例があるが、

「社会的ひきこもり」という文字列としては、本書が最初期の一例ではないだろうか。

斎藤環(さいとう・たまき)『社会的ひきこもり―終わらない思春期 (PHP新書)』(1998年12月)の、9年前だ。

書籍や連載として有名なのは、次のようなもの。

- 富田富士也(とみた・ふじや)『引きこもりからの旅立ち―登校・就職拒否から「人間拒否」する子どもたちとの心の記録』(1992年9月)

- 塩倉裕(しおくら・ゆたか)『引きこもる若者たち (朝日文庫)』(1997年に、朝日新聞で連載) → 700通以上の反響

「ひきこもり」という同じ言葉を使っていても、その単語から受ける印象や、意味されていた内容は、たった25年くらいの間にも、どんどん変化している。

自助グループ系の集まりで、80〜90年代を振り返ってよく言われたのは、「当時は、自分の状態を名指す言葉がなかった」というものだ。 問題に名前がなかった苦しさが、あちこちで語られていた。

今回の『子どものかかわり障害 (メンタルヘルス・シリーズ)』では、「社会的ひきこもり」は幼児期〜児童期の問題であり、今の私たちが論じているような、「平均年齢が30歳を過ぎ、ひきこもったまま20年が経過した事例もあり・・・」といった話ではない。

以下、第二章「社会的ひきこもり」より(強調は引用者)。

しかし、なかにはさまざまな理由で、こういった社会的な行動の学習がうまくできなかったり、あるいは行動のレパートリーをもってはいるものの、それを適切に使えなかったりする子どもたちが存在する。それらの子どもたちは社会的な相互作用や集団で強調していかなければいけないような状況に積極的な役割をもって参加することが困難であり、結果的にそのような状況を避けたり、なるべくそういった状況にさらされたりしないでいられるような行動を身につけていく。また集団場面が著しい恐怖の対象であるような子どもたちも、やはり社会的な相互作用を避けるような学習をしていく。このような状態がいわゆる「社会的ひきこもり social withdrawal」である。

「社会的ひきこもり」が生じていると、新たな社会的行動を学習するのが困難であるといえる。すると、たとえば幼児期に顕著なひきこもりのある子どもは、より高度な社会的行動を学習することが困難であろう。より高度な社会的行動とは、ある場合には新しい遊びのルールであることもあるし、またある場面には遊び集団の構造や、そのなかでの他の子どもとの付き合い方であるかもしれない。そういった行動を学習できない場合、集団からの逸脱、いわゆる「仲間外れ」や仲間からの無視にあう、といった状況が生じることが考えられ、結果的に新たな行動的問題を生むことにつながっていく。

またより年長になってくると、社会的行動をうまくとれないことによって、集団内にいることによる緊張が高くなることが考えられる。それによって慢性的な不安にさらされることになり、たとえばささいな失敗で学校に対する拒否が生じやすくなる、すなわち、不登校などの原因となりうる。また逆に、ストレスが蓄積され、ほんのささいなきっかけによって暴力行為となって現れる場合もある。

前述のような例は、どちらにしても「ひきこもり」そのものが社会的あるいは教育的に問題であるというよりは、「ひきこもり」によって生じる問題が非常に重篤である、ということを示している。顕著な社会的ひきこもりは、将来心理的な適応に影響を及ぼし、心理的行動的な問題をおこす可能性が大きいとされ、より積極的なひきこもり改善のためのアプローチが必要とされている。 (同書pp.30-32)

-

- 「自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態」といった、現在の引きこもりの定義はなかったわけだが*2、問題意識の原型は、すでにここに描かれている。▼個人的な印象論で言えば、その後の 《医療 vs 社会運動》 のバランスに配慮した言い方が、この時点ですでに現れていることに、やや驚いた。

すでに述べたように「社会的ひきこもり」とは、社会的相互作用や集団による行動の場面に積極的に参加しない、あるいはそこを避けているという状態像を示すことばである。したがってその状態像はさまざまであり、「ひきこもり」の「症状論」という言い方は、必ずしも当たっていないことになる。当然、いわゆる「重症度」に関しても大きな隔たりがあり、人とのかかわりが生じる場面に対して強く抵抗する、または反応しないといったものから、「おとなしい人」あるいは「引っ込み思案」といったレベルの問題まで多様である。ここでは、問題としなければならないようなひきこもりをもつ子どもに共通して認められる行動特徴に関して述べることとする。 (同書p.32)

-

- 医療目線ではあるものの、「状態像を示すことばである」という指摘が、1989年の段階でなされている。

筑波大学の稲村博氏*3のインタビュー記事が朝日新聞夕刊に掲載され、それをきっかけに800人規模の抗議集会に展開した事案が1988年9月〜11月。 それを受けた日本児童青年精神医学会への要望書提出が1989年6月 →学校に行けない児童を「病気」と位置づけた稲村氏の言説は、公的に否定された。

1989年11月刊行の本書の執筆者は、 小林重雄、杉山雅彦、加藤哲文、前川久男、大野裕史 の各氏で、全員が「筑波大学心身障害学系」の所属(当時)。 ところが本書には稲村氏への言及がなく、第五章「登校拒否」*4の参考文献には、稲村氏の著作が挙げられていない*5。 また第二章「社会的ひきこもり」の参考文献は、すべてが英語文献(二つだけ邦訳が挙げられている)。

第三章が「選択性緘黙」、第六章が「自閉症」であることも含め、編集作業やこの本の存在そのものを、政治的緊張のさなかで捉える必要がありそうだ。

今から43年前、1969年当時の『Journal of Applied Behavior Analysis』*6

やはり元KHJ の佐藤英(すぐる)氏経由の情報だが、現物を発見(参照)。

たしかに「social withdrawal」の語があるが、佐藤氏が指摘するように、これは今の私たちが言う 《ひきこもり(hikikomori)》 とは、違うニュアンスで使われている。 この英語論文は就学前、保育園児の話。

英語文献に触れていた臨床家や研究者であれば、《social withdrawal》 という語には馴染みがあっただろうし、直訳すれば「社会的ひきこもり」あたりになるから、もっと探せば、さらに古い使用例が見つかるかもしれない。

「社会的ひきこもり」という語の採用について、筑波大学出身の斎藤環氏は次のように述べている。

私は著書中で「社会的ひきこもり」という言葉を用いたが、これはアメリカ精神医学会の編纂した診断と統計のためのマニュアル「DSM−IV」の中で、 ”social withdrawal”と呼ばれる症状名の直訳である。DSM−IVの普及率や、比較的ニュートラルな名称なので受容されやすいと考えて採用した。(爽風会佐々木病院のHPより)

*1:今回の情報は、元KHJの佐藤英氏のファイル(PDF)より。

*2:最初のガイドライン(暫定版)制定が2001年だから(参照)、その10年以上前だ。

*4:80年代には、「登校拒否」の語がすっかり定着していた。それを人工的に「不登校」に書き換えたのが、公式文書としては1991年(平成3年)に始まった厚生省(現・厚生労働省)「ひきこもり・不登校児童福祉対策モデル事業」から。▼単語としての「登校拒否」は、末尾に「症」とつけて病名のように扱われたこと、つまり「登校を拒否する病気」という位置づけのレッテルであることなどから、《不登校》という、ニュートラルな名前に変えたらしい。名称変更の詳細ないきさつは不明だが、1988年9月〜11月に勃発した、「登校拒否は病気じゃない―私の体験的登校拒否論」運動が関係することは間違いない。(当時、人工的に採用された「不登校」の語には、強い違和感があったのを覚えている。)

*5:本書公刊の1989年11月時点で、すでに『思春期挫折症候群―現代の国民病 (1983年)』、『登校拒否の克服―続・思春期挫折症候群』(1988年)などが刊行されていた。